本文内容

上世纪七十年代末八十年代初,“国门初开”,常住上海的外国人日渐增多,“人流”带来了“文化流”,各种不同社会背景、民族背景的文化并存于我们这个社会平台上,自然也会在社会观念、伦理道德以及生活方式等诸多方面与国民发生某种冲撞,产生多层面的“文化冲突”。

驻沪外国留学生的“困惑”

当年,非洲学生在上海外国留学生中所占比例较大,社会上时有发生的市民与外国留学生之间的摩擦、冲突也多与非洲学生沾边。这些摩擦和冲突除了个人原因外,很大程度上都与“文化冲突”有关。

同济大学有个叫阿米尔的也门留学生曾对我这样抱怨过,他说:

来到上海,中国政府、学校、老师和同学对我们都很照顾,对此我们很感谢,但我们还是很想家。因为在这里交不到朋友,也没有‘夜生活’,课余时间除了看书就不知道还能干什么,于是就到处乱跑,可是又能去哪里呢?这么大一个上海,我们只有一个地方可去——锦江饭店,到了锦江饭店只有一个门可进——‘咖啡厅’,进了咖啡厅也只有一件事可做——喝啤酒。

老师,你知道这时我们的心情是怎样的吗?汉字中有个‘闷’字很形象:人的‘心’被关在‘门’里面,那种滋味就是一个‘闷’字!

阿米尔所言是个很实际的问题。他们千里迢迢来到上海,人生地不熟,举目无亲;市民(包括中国同学)与他们之间互不了解,又缺乏沟通,因“交不到朋友”而感到孤独和寂寞,有时外出甚至还会遭遇一些人不友好的对待,这是大多数留学生在上海感受到“文化冲突”所带给他们困惑的一个侧面。

另一方面,一些留学生在生活层面因习惯了国外“灯红酒绿”“歌舞交融”及“性自由”的生活方式,而与我们东方式的生活习俗格格不入。他们的一些生活做派往往在市民中引起反感,故而让外国留学生整体蒙受了“啤酒+女人”的指责。在这样的背景下,当时北京因男女交往中的问题出了个“李爽事件”,其影响甚至“扬名”海外;上海则有个江姓女子因为与外国人的“浪漫交往”闹得鸡犬不宁,社会影响也不小。

对于这类因社会道德观念的差异产生的“文化冲突”,上海纺织工学院(东华大学的前身)一个叫浩特巴洛的来自非洲多哥的留学生曾对我谈过他的想法。他认为:

这是由于中外道德观念的不同带来的矛盾,我们有些留学生错就错在不尊重中国人的风俗习惯;而中国人植根于自己民族的传统风俗,又不能容忍外国青年的生活方式,这是两种生活环境的观念冲突,很难在短时间内得到化解,因此在很长时间内将是一个无法解决的矛盾。

他甚至提出:“在这个矛盾未解决之前,建议你们暂时不要招入外国留学生。”

文化需要尊重,也需要包容。我们当然不能因产生了“文化冲突”而拒绝与外部世界的交往。 在当时,各种不同社会背景、民族背景的文化如何在我们这个社会平台上互融共进,显然已成为横在正朝着国际化大都市方向发展的上海这座城市面前的一个“坎儿”。

八十年代中期,上海市府分管外事与文化事业的副市长刘振元曾把我和上海外服公司总经理汪洋找去,商议是否能为侨居上海的外国人提供“夜生活”条件,满足他们对生活环境的诉求。然而,这样一种“新”的文化生态的形成定然有赖于社会整体文化氛围的孕育。在当时,它的确不是一两个部门开办一两个活动点就可以完成的课题。我们所能做的,只能是尽所能设法在沟通中外人员间的文化理解和文化认同方面做些工作。

东方歌舞团来沪“走亲戚”

在融和与亚非留学生关系的诸多努力中,令我难忘的是王昆同志的热情襄助。

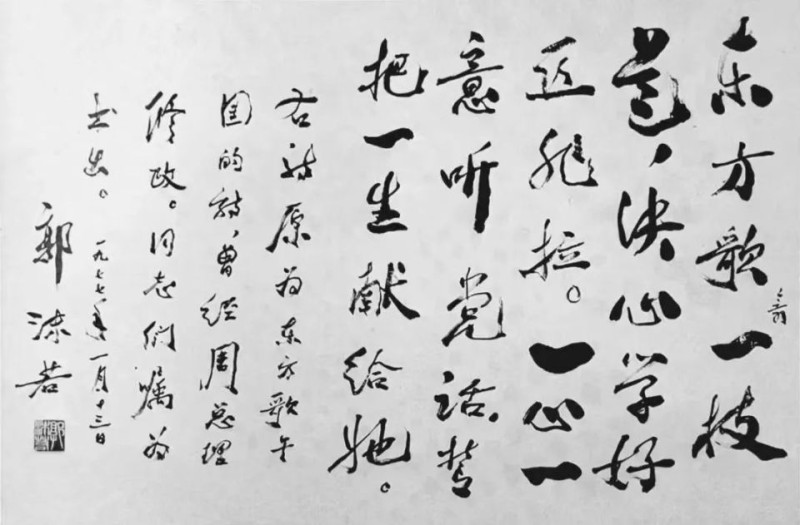

郭沫若手书,经周恩来总理修改的“东方歌舞一枝花”诗(图源:作者提供)

1981年5月,被郭沫若同志书诗誉为“东方歌舞一枝花”的东方歌舞团阔别沪城舞台多年后重返上海公演,受到上海市民的热情欢迎。我注意到,歌舞团追捧者中,在沪亚非留学生的反响尤为强烈,每当舞台上的演员唱完一首歌,他们就会别出心裁地吼上一声:“再来一百个!”

东方歌舞团的到来以及外国留学生对他们的热捧令我萌生了组织外国留学生同东方歌舞团搞一次联欢的念头,期望能通过这种感情互动的方式来增进中外人员间的文化认同及相互了解,借以缓解非洲、阿拉伯国家留学生对自己生活环境的负面情绪。

时任上海市政府秘书长万学远(后排右3)、高教局长张德龙(后排右1)与各国留学生在一起。后排右2为作者。(图源:作者提供)

我的动议得到了市府外事办公室领导李储文、石奇同志的支持。不久,我衔命来到文化广场东方歌舞团驻地和团领导商议联欢事宜。东方歌舞团副团长肖瑛同志热情地回应了我方动议。他对我说:“我们将全力配合,一定会把这次活动当成一项政治任务来完成。”

在谈及联欢会的主持人选时,歌舞团前台主任张世义力主由王昆团长亲自主持,“她对演员比较了解,更能因势利导地活跃会场气氛”。他还开玩笑地特别强调了一点:“‘老太太’(东方歌舞团演职人员对王昆同志的昵称)有个特长:特会逢‘场’做‘戏’!”我顾虑王昆同志人在北京,不一定能到会主持。“没问题,她会来的!”肖瑛副团长肯定地说,“我们已经商定,来沪的演职员65人全部参加!”东方歌舞团的支持,令我对这次活动的成效充满期待。

东方歌舞团时任团长王昆(图源:网络)

王昆果然在联欢活动举办前来到上海。我向她汇报了上海外国留学生的有关情况以及留学生方面对这次联欢活动所做准备的情况后,“老太太”对我说:“这次活动是我们上海此行的意外收获。增进中外人民之间的友谊,这本来就是东方歌舞团的宗旨所在,我们责无旁贷!”

通过这次接触,我得以近距离感悟王昆前辈的国家情怀和艺术风采,从此我成了她的“粉丝”。

联欢活动前的一天,王昆老师指着远征、牟玄甫及索宝莉等人对我说:“带他们去‘采采风’吧,你不是有不少留学生朋友吗?如有可能,带他们去跟留学生学学外国歌曲,这是给他们加‘营养’。”

我遵嘱,带着王昆弟子走入几所大学与外国留学生进行交流,学唱歌曲,矫正发音,了解外国风土人情。上海第二医学院(交通大学医学院的前身)的巴基斯坦留学生罗宾娜还把自己一套漂亮的民族服装借给索宝莉,嘱咐她演出时可以穿着“巴服”登台亮相。

6月12日,联欢会假座上海国际俱乐部举行。“老太太”果然了得,一开口就把全场人都给镇住了:“今天我们东方歌舞团的演员是来走亲戚的!”话音刚落,台下洋学子掌声一片,会场气氛顿时活跃了起来,各国留学生争先恐后登台表演。

整场活动的明星自然是被非洲人誉为“中国阿贝蒂”的朱明瑛。阿贝蒂是非洲国家扎伊尔的“歌后”,后来常驻法国演唱,被称为当时全球演唱流行歌曲的“十大歌手”之一。朱明瑛演唱非洲歌曲就是从学唱阿贝蒂开始的。她的演唱后来受到扎伊尔总统蒙博托的赞赏,称她“比我们的阿贝蒂还阿贝蒂,你就是‘中国的阿贝蒂’!”

朱明瑛现场的演唱牵动着每一个留学生的心,在同学们一次又一次热情的呼唤下,她一口气唱了四五首非洲歌曲。当唱起苏丹民歌《迷人的美貌》时,动人的旋律唤来了一个又一个苏丹学生,不一会儿四周就围拢了八九个小伙子同她一起边歌边舞,把会场气氛推向了高潮。放眼望去,观众席上各个角落都有人随着他们的歌声在原处就地舞动。

朱明瑛在联欢会上与苏丹留学生载歌载舞。(图源:作者提供)

当朱明瑛以一曲卢旺达民歌结束了她的演出时,一个乌干达留学生急忙站起来朝她高声喊道:“我们国家同卢旺达是邻居,你只要再走过来一步就可以唱我们家乡的歌曲了!”依依不舍之情跃然而出。

联欢活动在“亲戚”般的热烈气氛中结束,它带给亚非留学生的心灵撞击是我始料不及的。直到几年后,在上海第一医学院(现复旦大学医学院的前身)就读的扎伊尔留学生迪亚汉卡毕业回国前还对我提起了这次联欢。他对我说:“如有机会,请你一定代我向王昆老师说一句,感谢她把我们看作‘亲戚’!”

- 未完待续 -

图文 | 李天震

编辑 | 外交官说事儿 贾贾