2025年8月2日上午,王学芯诗歌创作研讨会在南京召开。本次研讨会由江苏省作家协会、凤凰出版传媒集团担任指导单位,江苏省作家协会创研室与江苏凤凰文艺出版社联合主办。江苏省作协党组成员、书记处书记、副主席丁捷出席会议并发表致辞。会议开幕式由凤凰文艺总编辑赵阳主持。

活动现场

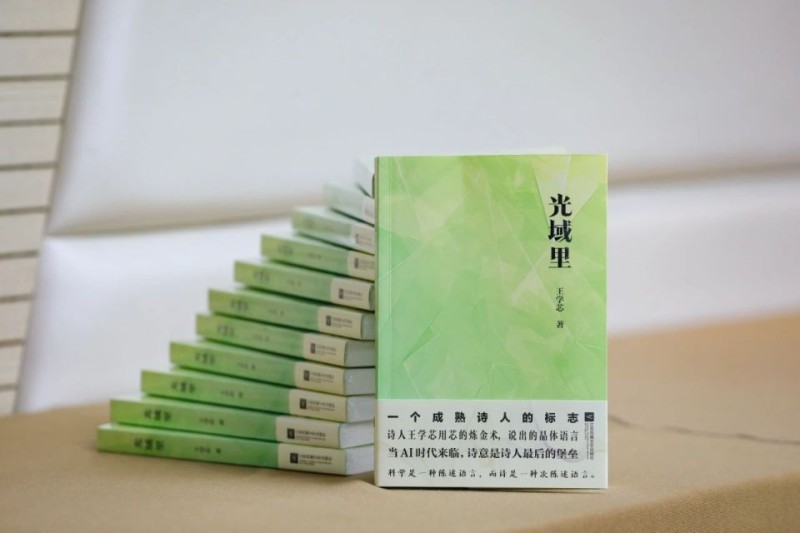

《光域里》

王学芯 著

江苏凤凰文艺出版社

多年来,王学芯笔耕不辍,创作出了大量优秀的诗歌作品,获得了文学界和广大读者的认可。其中,江苏凤凰文艺出版社先后于2021年和2024年出版了王学芯《老人院》和《光域里》两部诗集代表作。会议中,陈先发、宗仁发、霍俊明、敬文东、何言宏、张执浩、刘立云、张鸿、谷禾、张德明、杨斌华、刘波、傅元峰、何同彬、李樯、白小云、妥东等专家学者,围绕王学芯诗歌创作的艺术特色、时代风格等话题展开讨论。会议研讨环节由中国诗歌学会副会长、江苏省作协副主席、《扬子江诗刊》主编胡弦主持。

丁捷

丁捷副主席在致辞中首先向王学芯多年来辛勤创作所取得的成果表示祝贺。他指出,江苏的诗歌传统源远流长,近年来,江苏诗歌界佳作频出,无锡诗人王学芯最新出版的诗集《光域里》,敏锐地捕捉到了数字时代的精神与物象。丁捷认为,王学芯的诗歌语言质朴而意蕴醇厚,他“始终保持着对生命本真的追问和对人性温暖的守护,这种诗性的坚守,让他的作品在当代诗坛独树一帜。”

赵阳

赵阳总编辑回顾了凤凰文艺在诗歌领域的出版历程,并提到,王学芯老师拥有丰厚的艺术积累,其诗歌诗风淳朴,诗意醇厚,饱含对现代生活的敏锐洞察,形成了独特的修辞形式和艺术风格。

李黎

凤凰文艺副总编辑李黎代表出版社介绍出版情况。他认为,王学芯的诗歌创作特色鲜明,其作品融入了科技化、现代化的个性表达,尤其是在科技和人文的交汇处开拓了独特的诗意空间。

陈先发

安徽省文联主席、作协主席陈先发从四个方面对王学芯《光域里》的特点进行了总结:第一,诗人对二维码、APP等所有数字符号对于人的全新塑造过程进行了反思;第二,本书对信息社会中人的生活的二重性进行了集中展示;第三,创新性地将科技语汇融入了诗歌语言;第四,对算法时代人的独特性、真实性的消解等命题进行了延伸思考。

宗仁发

吉林省作协副主席、《作家》主编宗仁发认为,《光域里》是目前少有的以科技和AI时代为题材的诗集,展现了诗人对当代生活的敏锐感知和独特的处理能力。王学芯对高科技领域的相关题材的关注,以及诗集中对AI时代的隐忧的深刻揭示,为我们带来了很多对于现代生活的新思考。

霍俊明

《诗刊》社副主编霍俊明指出,《光域里》这部诗集的完成度和复杂性都具有一定的代表性,王学芯对人机关系、时空感知等数字化生存的新维度进行了重构,完成了对科技现实的诗性转化,展现出了“50后”诗人罕见的先锋性,他并不将科技元素简单地当作表面的装饰,而是对其进行了彻底的内化处理。

敬文东

中央民族大学文学院教授敬文东对王学芯诗歌创作的先锋性进行了解读,并指出其价值不仅在于题材创新,更在于对诗歌与科技的关系范式进行了重构,“王学芯按照诗歌的规律,重新创造了一个世界。如果说诗歌创作和现实世界毫无关系,那么,一个被创制出来的诗歌世界,一定会反衬我们今天的世界。这就是王学芯的诗歌创作给我们带来的启示性意义。”

何言宏

上海交通大学人文学院教授何言宏指出,在《光域里》中,王学芯从“光的诗学”出发,实现了巨大的创新和飞跃。何言宏认为,王学芯最核心的诗学经验即始终围绕“人”来书写世界,他使用科技化的语言来传达“人”的情感,从而将人文关怀植入到了科技语境的创作之中。

张执浩

湖北省作协副主席、武汉文学院院长、《汉诗》主编张执浩认为,《光域里》这部诗集并非零散创作的汇集,而是有着完整构思的体系化写作。他指出,诗人王学芯在新作中展现出了突破自我的勇气和能力,体现了一位成熟诗人无限的可能性和拒绝“自我闭合”的开放态度。张执浩认为,诗集所呈现的态度并非科技与文学的二元对立,王学芯以见证者的姿态客观展现了当下这个时代的复杂状况。

刘立云

《解放军文艺》原主编刘立云在发言中探讨了王学芯诗集《光域里》中对科技时代的诗性表达。刘立云认为,在当下信息化浪潮不断对传统生活造成冲击的背景之下,诗人用个性化的语言系统焊接诗歌和科技,从而呈现出了独特的审美特质,“我觉得他(王学芯)清楚地意识到了一个急遽变化的时代的到来。在这个时代,科技发展强行地进入我们生活,不由分说地改变我们,重塑我们。”

张鸿

广州市作协副主席张鸿首先对王学芯诗集《光域里》的出版表示祝贺,并结合自身的诗歌创作经历对王学芯诗歌创作中科技化的语言和儿童化的视角进行了分析。她认为,王学芯“总结了从高科技,到人的心愿,到人类社会的需求,并在诗中进行了很好的展示。”

谷禾

《十月》杂志副主编谷禾则从军事科技案例切入话题,阐述了算法时代所出现的人类生存方式的巨大改变,并对王学芯诗集《光域里》的当代性和重要价值进行了分析。他认为,王学芯以突破年龄局限的先锋性,展现了对科技题材的强大掌控力,不仅为科技时代的诗歌写作提供了范式,同时也对当下时代中的人文价值进行了重新定位。

张德明

岭南师范学院文学与传媒学院副院长、教授张德明从速度神话、时间哲学与人文优势三个方面对《光域里》进行了解读。他认为,王学芯的“新工业书写”实际上是他此前一直坚守的“光的诗学”艺术策略的升级版。在他的笔下,现实时间不再是单向的、一维的,而是多象度的、多维的。

杨斌华

上海市作协创研室主任、《上海作家》主编杨斌华对王学芯的诗歌创作轨迹进行了回顾,并对《光域里》的全新突破进行了分析。杨斌华认为,《光域里》是王学芯这一代诗人对于当下时代、现实的语词反映,具有现实和心理双重空间层叠的突出特点,并集中表达了一种诗人面对现实的回应。诗人以“代际真实”直面AI时代的生存困境,既融入时代洪流又保持批判距离。

刘波

三峡大学文学与传媒学院教授刘波分析了王学芯诗歌创作中新工业诗歌的诗意成分,他认为诗人在《光域里》中实现了科技术语的诗意转化。王学芯通过建立个性化的话语系统和想象方式,构建起了独特的科技诗学范式,“他以自己真切的体验或者感受来看待科技文明带来的震惊效果,让科技自然地融入着现代诗歌,创立了自己的独特的范式。”

傅元峰

南京大学文学院教授傅元峰从诗歌创作中的“AI腔”问题切入,对王学芯诗集《光域里》的语言伦理突破进行了深入探讨,“我认为诗歌离开‘AI腔’的重要判断标志就是你的句子是否朝向新的物象敞开。”傅元峰指出,王学芯并非将科技化词语作为一个语言装置,而是将其运用于日常世界之中。

何同彬

《扬子江文学评论》副主编何同彬指出,王学芯的诗歌创作展现了成熟诗人突破年龄界限、直面时代课题的勇气和智慧。王学芯始终保持旺盛的诗歌创造力,并持续关注城市化、老龄化、科技化等重大课题,从而构建了写作和公共性以及宏大叙事之间的特殊关联。

李樯

江苏省作协小说委员会副主任、《青春》主编李樯从诗歌写作者的角度,对《光域里》的题材拓展和新事物进入诗歌的方式进行了分析。他指出,王学芯“用诗歌探索科技如何重塑人与社会的关系,既展现了其光芒,也揭示了其中的困惑,展现了人类对于本真生活以及温度的渴望。在形式上、表达上,这部诗集形成了一种既硬核又充满张力的诗歌风貌,为我们理解这个被科技深度渗透的时代提供了非常独特的诗性视角。”

白小云

《扬子江诗刊》编辑部主任白小云认为,王学芯是从浪漫主义的唯美抒情起步,逐渐转向对现实主义的深刻描摹与抽象哲思的探索。“在科技与文学进一步融合、科学精神注入文学想象的今天,近几年科幻小说凭借对未来的奇诡构想强势崛起,而王学芯的新诗集《光域里》可以说是独辟蹊径,是诗歌领域的科技书写。是对‘诗歌如何反映时代’这一命题,给出的富有启发性的回答。”白小云说道。

胡弦

研讨环节由胡弦副主席主持。他点明了王学芯诗歌创作的先锋性与时代性,并认为,王学芯具有处理前沿科技题材的敏锐与勇气,展现了出超越年轻一代的嗅觉与灵感,其诗集带有一种“回顾和深度注视的性质”。

王学芯

王学芯对与会专家学者及出版界人士表达了真挚的感谢,他强调诗人应该永不停息地进行多元化题材的尝试,并表示自己虽已年过花甲,但仍会始终保持诗歌创作的活力,不断突破创作的舒适区,避免陷入写作的惯性。

研讨会合照

编辑 | 云琪

排版 | 马玉莹